Depuis les années 1980, de nombreuses équipes de recherche ont observé, sur de nombreux individus, le comportement du cheval vivant en conditions naturelles, dans des écosystèmes différents et tout au long de l’année. Ces recherches ont permis d’établir le budget temps du cheval à l’état naturel, qui correspond à la répartition des activités sur 24 heures, comme nous l’avons expliqué dans la partie théorique des Savoirs.

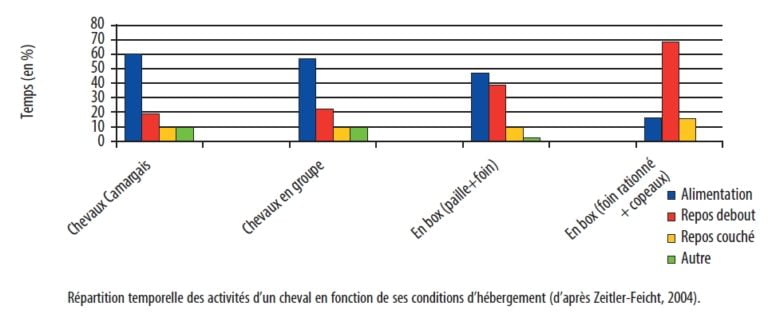

Encore aujourd’hui, il est courant de se référer à ce budget temps pour évaluer les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux domestiques. En effet, le budget temps des chevaux domestiques vivant en conditions naturelles, comme les chevaux camarguais, est très proche de celui des chevaux féraux. Ils passent environ 60% de leur temps à s’alimenter, tout en se déplaçant en groupe, 20 à 30% à se reposer, 4 à 8% du temps à se déplacer, 4 à 8% à surveiller l’environnement. Enfin, le reste du temps est consacré aux comportements de maintenance (déféquer, uriner), aux comportements sociaux et de reproduction.

Ainsi, l’analyse de ce budget temps et du comportement du cheval qui vit en conditions naturelles fait ressortir trois besoins fondamentaux :

Les chevaux féraux sont des chevaux auparavant domestiqués qui ont été relâchés, ou se sont échappés, dans un milieu naturel. Par exemple, les mustangs aux États-Unis ou les brumbies en Australie. Des chevaux sauvages sont des chevaux qui n’ont jamais été domestiqués. Jusqu’à très récemment, les chevaux de Przewalski étaient considérés comme les derniers chevaux sauvages. Or, une nouvelle analyse ADN sur les dents et les os exhumés de deux sites archéologiques au nord du Kazakhstan a mis en évidence que le génome des chevaux de Przewalski présente des similitudes avec celui des chevaux de Botaï, les plus anciens équidés domestiqués connus. Les chevaux de Przewalski ont ainsi donc bien été domestiqués à un moment donné de leur histoire.

L’être humain a domestiqué le cheval pour différentes raisons. Tout d’abord, pour la viande et le lait, puis pour le transport, le travail des champs et la guerre. Et enfin, plus récemment, pour le sport, les courses hippiques et le loisir.

Une population d’animaux devient domestique lorsqu’elle s’adapte à l’être humain et à son environnement. Cela induit notamment des changements génétiques – qui s’opèrent sur plusieurs générations – et des changements dans l’environnement des animaux. En effet, la domestication implique que les humains gardent le cheval près d’eux pour y accéder rapidement. Au fur et à mesure des siècles et des cultures, l’hébergement dans les boxes d’une écurie est donc devenu courant. Or, les modifications des conditions de vie du cheval ont un fort impact sur son budget temps. Celui-ci peut même être totalement inversé et fait apparaître de nouveaux comportements. Comme par exemple l’immobilité. Une posture où le cheval est éveillé mais inactif avec les quatre membres au sol. En observant attentivement le graphique, on observe ainsi que plusieurs facteurs influencent le budget temps du cheval domestique : le confinement au box, l’isolement social, la mise à disposition de fourrage ou encore le choix de la litière.

Extrait de la nouvelle édition de la Méthode la Cense, issu du chapitre “Le bien-être du cheval” : quelles sont les contraintes de la domestication du cheval par l’Homme ?